「MTK株式会社」は、経験豊富なR&Dエンジニアによるベンチャー企業などの商品開発を支援する企業です

Management of Technology and Knowledge

R&D Project Management

Mental Health Support

ビジネスマネジメント資料(製作中)

プロジェクトマネジメント&マーケティング

関連キーワードメモ

新事業などのプロジェクトマネジメント関連

一般的な新事業立ち上げプロジェクトの流れ

| フェーズ | 主な作業内容・キーワード等 | |

| ① | アイデア・事業立案 |

・BS法(ブレインストーミング)やKJ法の活用 ・マインドマップの活用 ・ビジネスモデルキャンバスの活用 |

| ② | 市場調査 |

・関連学術研究会参加や見本市、展示会での調査 ・ヒアリング調査、ベンチマーク調査 ・既存技術調査(知財調査) ・フットワークが重要 |

| ③ | 事業計画策定 |

・事業計画(マーケティング戦略の活用) 人:組織(実施体制)計画 物:商品開発計画(R&Dプロジェクトマネジメント計画) 知財戦略 金:資金計画(財務サマリーの作製) 収益モデルと資金調達計画 |

| ④ | 資金調達 |

・資金繰り表、キャッシュフロー ・間接/直接資金の調達計画 ・補助金活用 |

| ⑤ | R&D・製品開発 |

・R&Dプロジェクトマネジメント ・研究開発~設計製作プロジェクトチーム ・産学官連携のコーディネート ・プロダクトスコープ計画(バリューエンジニアリング) ・設計情報の管理と生産計画の準備 ・魔の川/死の谷 |

| ⑥ | 事業化(事業活動の準備) |

・事業化体制/事業ネットワーク(実施体制)の構築 パートナーとの連携計画(生産・販売) QCD計画・保守サービス計画 ・バリューエンジニアリング→製品開発へフィードバック ※リバースエンジニアリング↑ 開発完了時に製作ドキュメントが不十分な場合に実施される 旧来の開発プロジェクトで「仕様書は試作機だ」という逸話が多く残されている ・ダーウインの海が待ち受ける |

| 事業活動 | ・生産・販売・サービス |

プロジェクトマネジメントツール

プロジェクト計画書

誰が何を何のためにどのようにどこまをでをいつまでに、目的・背景・スコープ・リスク・成果物・期間・予算、プロジェクトチームの役割・責任分担の策定用フォーマット

スコープ定義(仕様設計検討シート)

何をどこまで開発する

開発製品の仕様策定と評価計画の検討

・機能/性能

・装置構成と各部の仕様

・動作説明(プログラム仕様)

・性能評価計画

・完成図書リスト

・要求成果物リスト

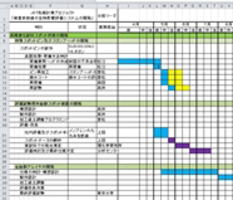

WBS ガントチャート

WBS(Work Breakdown Structure)

個別日程計画→統合日程計画

財務サマリー

財務サマリー

資金繰り(キャッシュフロー)表

資金繰り表

R&D(研究開発)プロジェクトマネジメント関連キーワード

イノベーション

①構造的革新 ②革命的革新 ③間隙創造的革新 ④通常的革新 の四つに分類されている。

文部科学省の定義はこちら

「研究(R)」と「開発(D)」の違い

研究=未知の探究・物事を学問的に深く考え、調べ、明らかにする活動

開発=事業化・商品化を前提とした、新製品・新工程の設計、試作、実験などの活動。

「発見」と「発明」の違い

発見(Discovery)=自然・社会現象に関する新知識の獲得

発明(Invention)=実用化(商品化)の潜在的可能性をもった製品、工程などのアイデア、スケッチ、試作品などを創造すること(特許の獲得)

「研究者」「技術者」「技能者」の違い

研究者=博士・主に研究をする人

技術者=開発・設計をする人

技能者=製造する人

「機能」と「性能」「仕様」の違い

機能=ある物事に備わっている働きや器官、性能の上位概念

性能=機械などが仕事をなしうる能力。機能を数値や指標に変換し、その能力を定量的に表現したもの

仕様=やり方・方法・手段。機能や性能を満たすための具体的な設計手段

設計

設計=工事・工作などで、工費、材料、敷地、形式などの計画をたて、図面その他によって具体的に示すこと

・構想設計:

・仕様設計:

・製作設計:

設計図書

製作に必要な、仕様書・設計書・図面(設計図面)・その他の書類(計算資料・取扱説明資料等)からなる図書

仕様書類型

要求仕様書→機能仕様書→設計(性能仕様)→テスト仕様書

研究成果の普及過程:研究(基礎研究→応用研究)→開発(基礎開発(R&D)→製品開発)→製品化(商品化)

・基礎研究=自然・社会現象に関する科学的知識の獲得そのものを目的とした活動

・応用研究=獲得された知識を現実に応用するための活動

・基礎開発=事業化・商品化を前提とした、新製品・新工程の設計、試作、実験などの活動(未確定な革新的要素の実用化)

・製品開発=市場で販売される新商品の「製品設計情報」を創造するための企業活動をいい、広義には、工程設計および生産工程の準備も含む(確定要素を使用した製品の普及)

「製品」と「商品」の違い

・製品=仕様に基づき製作された完成物(プロダクトアウト)

・商品=ユーザーのニーズに合致し流通し利用される製品(マーケットイン)

「責任」と「権限」

・責任=Responsibility(責任) とは Response(応答)できる Ability(能力)

(業務責任:責任範囲を自らが実施 又は 対価を払い他人に任せる 又は 実施ができない場合賠償する)

・権限=行動の決定が許される範囲

(権限委譲とは、与えられた(業務)目標を達成するために、組織の構成員に自律的に行動する力を与えること)

「承認」と「確認」

・確認=事実を論理立てて認めること

・承認=正当であると認めること

(専門家が確認し結果報告を受けた責任者が正当性を承認する)

バリューエンジニアリング

価値(Value) = 機能(Function) / コスト(Cost)

PDCAサイクル

事業活動における管理業務を円滑に進める手法

PDCAサイクルという名称は、サイクルを構成する次の4段階の頭文字をつなげたものである

1.Plan(計画):従来の実績や将来の予測などをもとにして業務計画を作成する

2.Do(実行):計画に沿って業務を行う

3.Check(評価):業務の実施が計画に沿っているかどうかを評価する

4.Act(改善):実施が計画に沿っていない部分を調べて改善をする

この4段階を順次行って1周したら、最後のActを次のPDCAサイクルにつなげ、螺旋を描くように1周ごとに各段階のレベルを向上(スパイラルアップ)させて、継続的に業務を改善する

入念な評価を行う必要性を強調してCheckをStudyに置き換えて「PDSAサイクル」と呼ばれることも有る

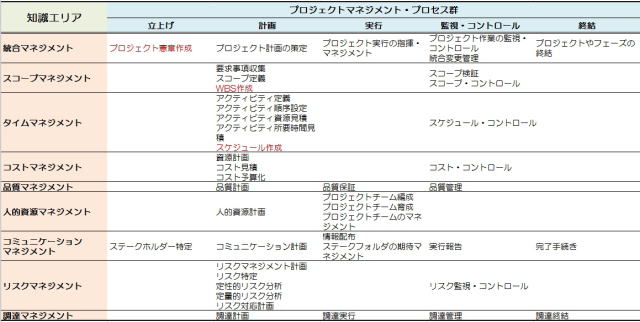

プロジェクトマネジメント知識体系

コミュニケーションマネジメント

・相互型コミュニケーション

・プッシュ型コミュニケーション

・プル型コミュニケーション

・コミュニケーションマネジメント計画書

プロジェクトマネジメント人材

・プロジェクトマネージャー

プロジェクトマネージャ(英: project manager)とはプロジェクトの計画と実行に於いて総合的な責任を持つ職能あるいは職務である。プロマネと略されることもある。

※素朴な疑問:PMとPLの違い

プロジェクトマネージャー(PM):プロジェクトを管理する人

プロジェクトリーダー(PL):プロジェクトを計画通り実行し、ゴールに導く人

と厳密には意味づけられるようだが、マネジメントの意味を考えると、微妙と思われる

国プロ等の場合はPMと呼ばれるとプロジェクトプログラムマネージャーの役のことを指すことが多い

・PMO

PMOとは"Project Management Office(*1)"の略です。日本語では「プロジェクトマネジメントオフィス」、「プログラムマネジメントオフィス」と一般的に呼ばれます。PMOは、組織内における個々のプロジェクトマネジメントの支援を横断的に行う部門や構造システムを言います。(日本PMO協会より)

・プロダクトエンジニア

企画された製品やサービスを実現するため、利用できる既存技術や必要な技術を持ったエンジニアなど、企画部門と技術部門を結びつけるための技術スタッフ。時にプロジェクトマネージャー(リーダー)も兼ねる

ビジネスマネジメント関連キーワード

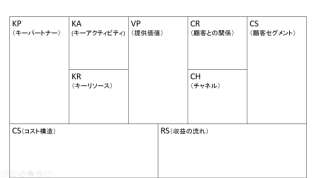

ビジネスモデルキャンバス

ビジネスモデルキャンバスとは、ビジネスモデルを9つの要素に分類し、それぞれが相互にどのように関わっているのかを図示したもの。A4用紙1枚で視覚的にビジネスモデルを把握することが可能。

SWOT分析

組織を「強み」「弱み」「機会」「脅威」の4つの軸から評価する手法

1.Strengths(強み)

2.Weaknesses(弱み)

3.Oppotunities(機会)

4.Threats(脅威)

※1~2内部環境、3~4外部環境

「戦略」と「戦術」の違い

戦略(目的):

戦術(手段):

ランチェスター経営戦略

・マーケティング強者戦略:規模の戦略

・マーケティング弱者戦略:差別化戦略

※ランチェスターの法則

一次法則:一騎打ちの法則 二次法則:近代の武力戦

競争戦略

マーケティングにおいて5つの競争要因(ファイブフォース分析:マイケルポーター)ごとに防衛可能な地位をつくり出すために、攻撃あるいは防御のアクションを打つこと。

1.コスト・リーダーシップ戦略

競争他社よりも、同種製品を低いコストで生産・販売する戦略。規模の経済性や経験曲線効果を得ることにより一層の低コスト化を実現できりょうになる。

2.差別化戦略

自社の製品・サービスを製品設計テクノロジー、製品特徴、顧客サービス等々の面で、他社が真似できない魅力的な独自性を打ち出すことによって、競争優位を獲得する戦略。

3.集中戦略(コスト集中/差別化集中)

市場を細分化し、自社の能力にマッチした一部のセグメントに焦点をあて、その市場において差別化の面、もしくはコストの面で優位に立とうとする戦略。

ファイブフォース分析

マイケル・ポーターの著書「競争の戦略」で提案された、業界の収益性を決める以下の5つの競争要因から、業界の構造分析をおこなう手法。

1.供給企業の交渉力

2.買い手の交渉力

3.競争企業間の敵対関係

4.新規参入企業の脅威

5.代替品の脅威

※1~3内的要因、4~5外的要因

マーケティング(3C分析、4P分析)

マーケティング戦略の6ステップ

1.マーケティング環境分析と市場機会の発見(3C、SWOT)

2.セグメンテーション(市場細分化)

3.ターゲティング(市場の絞り込み)

4.ポジショニング

5.マーケティング・ミックス(4P)

6.マーケティング戦略の実行と評価

※3C分析:自社が現在どのような経営環境に置かれているのかを分析

1.Customer(顧客):自社の製品やサービスを利用する潜在顧客はどんな人なのか。顧客数や地域構成などの市場規模や、市場の将来性はどうなっていくのか。

2.Company(自社): 自社の売上高や市場シェア、ブランドイメージ、技術力はどれくらいのものなのか。自社の経営資源はどんな特性があって、どの程度の量があるのか。

3.Competitor(競合):競争相手はどんな商品(サービス)を提供できるのか。現在の競争状態はどうなっているのか。

※4P分析:競合と自社との比較検討要素

・product(製品・サービス・品質)

・price(価格・割引)

・place(立地・流通・販路)

・promotion(広告宣伝)

PEST分析:外部(マクロ)環境分析

経営学者でマーケティングの第一人者である、ノースウェスタン大学ケロッグビジネススクールの教授、フィリップ・コトラー氏が提唱した、経営戦略や海外戦略等の策定、マーケティングを行う際に使用する分析法。

自社を取り巻くマクロ環境(外部環境)が、現在または将来にどのような影響を与えるか、把握・予測するためのもの手法で、Politics(政治)、E= Economy(経済)、S=Society(社会)、T=Technology(技術)という4つの視点から分析する。

VRIO分析:内部(ミクロ)環境分析

オハイオ州立大学経営学部のジェイ・B・バーニー氏が提唱した理論であり、経営資源に基づく競合優位性を分析することができるフレームワーク。

経済価値(Value)、希少性(Rarity)、模倣困難性(Imitability)、組織(Organization)の4つに区分され、自社の経営資源(人・モノ・資金・情報・組織)について市場での競争優位性を分析し把握する。

また、最も優位性のある経営資源(コア・コンピタンス)の理解にも役立つ。

自社と競合のコア・コンピタンスを点数化し、戦略を構築する際には大きな手助けとなる。

バリューチェーン(価値連鎖)

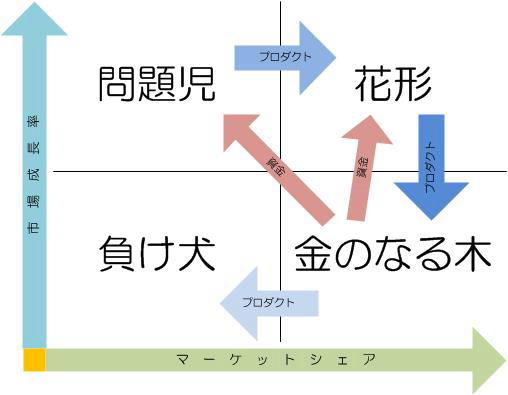

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

経営資源を最適に配分することを目的として、ボストン・コンサルティング・グループの創始者ブルース・ヘンダーソンが1960年代に提唱したマネジメント手法。

製品ライフサイクルと製品製造現場における経験曲線効果の概念を元にした経営理論で、「金のなる木」の事業で得た資金を「花形」の事業へ投入したり、「問題児」の事業に資金を投じて「花形」の事業に育てたり、「負け犬」の事業からは撤退したりなどの措置をとるといった、収益性や成長性の低い事業から、より収益や成長が期待できる事業へ資源を移す戦略。

「労働集約」と「資本集約」の違い

労働集約=労働力の提供により収益を得る産業

資本集約=収益基盤の構築により収益を得る産業

※知識集約=知財やロイヤリティー収益を得る産業

「ワーク」と「ビジネス」の違い

ワーク=労働(作業)をすることで対価を得る行為(実務的・安定)

ビジネス=収益システムの構築により利益を得ること(論理的・ゲーム的要素も含む:投機投資事業)

ゲーム理論と囚人のジレンマ

数学者ジョン・フォン・ノイマンと経済学者オスカー・モルゲンシュテルンの共著書「ゲームの理論と経済行動」(1944年) によって誕生した。

お互い協力する方が、協力しないよりも良い結果になることが分かっていても、協力しない者が利益を得る状況では、互いに協力しなくなるというジレンマである。

各個人が合理的に選択した結果(ナッシュ均衡)が社会全体にとって望ましい結果(パレート最適)にならないので、社会的ジレンマとも呼ばれる。

| 囚人Bが黙秘する | 囚人Bが自白する | |

| 囚人Aが黙秘する | 囚人A:懲役1年/囚人B:懲役1年 | 囚人A:懲役10年/囚人B:釈放 |

| 囚人Aが自白する | 囚人A:釈放/囚人B:懲役10年 | 囚人A:懲役5年/囚人B:懲役5年 |

経営指標

経営目標を立てるために重要となる経営指標(5分析、26指標)による財務分析

| 分析 | 指標 | 計算式 |

| 収益性分析1 取引収益率 |

売上高総利益率 | (売上高総利益率/売上高)×100 |

| 売上高営業利益率 | (営業利益/売上高)×100 | |

| 売上高経常利益率 | (経常利益/売上高)×100 | |

| 売上高当期純利益率 | (当期総利益/売上高)×100 | |

| 売上高販管費率 | (販間費/売上高)×100 | |

| 収益性分析2 資本収益率 |

総資本経常利益率(ROA) | (経常利益/総資本)×100 |

| 自己資本当期利益率(ROE) | (当期純利益/株主総資本)×100 | |

| 安全性分析1 ストック分析 |

流動比率 | (流動資産/流動負債)×100 |

| 当座比率 | (当座資産/流動負債)×100 | |

| 固定比率 | (固定資産/自己資本)×100 | |

| 自己資本比率 | (自己資本/総資本)×100 | |

| 安全性分析2 フロー分析 |

営業キャッシュフロー | |

| 投資キャッシュフロー | ||

| 財務キャッシュフロー | ||

| 活動性分析 | 総資本回転率 | 売上高/総資本 |

| 固定資産回転率 | 売上高/固定資産 | |

| 棚卸資産回転率(在庫回転率) | 売上高/棚卸資産 | |

| 売上債権回転率 | 売上高/売上債権 | |

| 買入再建回転率、買入債務回転期間 | (売上高/買入債務)×100 365/買入債務回転期間 |

|

| 商品回転率、商品回転期間 | (売上高/商品)×100 365/商品回転率 |

|

| 生産性分析 | 売上高付加価値率 | (付加価値/売上高)×100 |

| 労働分配率 | (人件費/粗付加価値額)×100 | |

| 労働生産性 | 付加価値/平均従業員数 | |

| 成長性分析 | 売上高伸び率 | (当期売上高ー前期売上高)/前期売上高 |

| 経常利益伸び率 | (当期経常利益ー前期経常利益)/前期経常利益 | |

| 当期純利益伸び率 | (当期純利益ー前期純利益)/前期純利益 |

DCF

1.将来価値=現在価値×(1+要求収益率)^N年後

2.現在価値=将来価値÷(1+割引率)^N年後

3.割引率=期待(要求)収益率

MTK株式会社

〒144-0045

東京都大田区南六郷3-10-16

六郷BASE 305号室

info@office-mtk.tokyo